関西学院大学 社会学部 卒業論文 文:S.Nさん

この文章は卒業論文としてまとめられたもので、蚊帳の過去から現在までの歴史や、蚊帳をめぐる生活様式の変遷、また、当社前社長と現社長への聞き取り取材を通して得られた現場の声をもとに蚊帳屋の歴史について綴られたものです。

ぜひご覧下さい。

<要約>

本稿では、奈良で創業106年を迎える老舗蚊帳屋からの聞き取り調査を基に、蚊帳と蚊帳屋の今まで、現状、そしてこれからについて考察する。その考察を通して、日本における伝統産業における「伝統」とはなにかということについて考える。

第二章ではまず、蚊帳が誕生するそもそもの原因となった「蚊」から研究をはじめ、蚊帳の誕生へとつなげる。一言に蚊といっても、蚊の種類は様々で、その種類によって発生源や吸血源、活動時間にもそれぞれ特徴がある。普段蚊の種類など気にもとめなかったことではあるが、ここで改めて細かく研究を行うとしよう。

次に第三章では、「蚊帳」の歴史について述べる。ここでは、第四章からの「植田蚊帳の歴史」に先だって、歴史的・文化的背景を参考にしながら特に文献資料を基に、蚊帳そのものの歴史をたどっていく。日本へ蚊帳が伝わった時代のことから、日本で蚊帳生産が広まっていったことなど、植田蚊帳ができるよりも前の時代のこと、また、奈良だけではなく、日本全体での一般的な蚊帳の在り方について考えたい。

そして第四章から、植田蚊帳前社長の誠二さん、現社長の和彦さんからの聞き取り調査を基に蚊帳屋の100有余年を辿る。一軒の奈良の蚊帳屋に密着取材することで、より詳しい蚊帳の変遷について考察できる。また、蚊帳の歴史だけではなく、その時代の社会的背景、そして蚊帳屋という立場から見る蚊帳についても言及していく。創業者巳之吉さん、二代目喜太郎さんの時代のことについては、前社長誠二さんや現社長和彦さんからのお話を参考にしている。植田蚊帳の歴史は、蚊帳生産の成長期であった明治から昭和半ば頃までを前半として第四章で、その後から今までを後半として第五章で、ふたつに分けて、主に年代順に歴史を振り返っていく。

最後の第六章では、それまでの蚊帳の歴史を踏まえて、蚊帳の将来について少し考えてみようと思う。夏の生活必需品であった蚊帳が、いまや日本社会から消え去ろうとしているのが現状である。蚊帳は昔の道具として博物館に展示されたり、または奈良の伝統産業として保全されたりするようなものへと変わってきているのだが、その「伝統」ということについて考察する。私たちの社会はますます近代化を進め、生活はより便利でより合理的に変化を続けている。しかし一方で私たちは「伝統」という響きに非常に敏感である。

例えば、ある集団が非合理なルールを守り続けていたとしよう。もしそのルールがいつ、だれが作ったものなのか分からなければ、私たちは時代の流れに合わせてそのルールを改正もしくは破棄することができよう。ところがそのルールがその集団ができた当初からずっと守り抜かれてきた「伝統的」なルールである、と聞いた途端に私たちはたちまち躊躇するであろう。このように、私たちは「伝統」と聞くとそれが特別なもので、大切に扱わなければならないという使命感のようなものを潜在的に持っているように思われる。そのため本稿では、現在蚊帳を扱う和彦さんとの話も交えて、伝統とは何なのかについて少し考えてみたい。

106年の歴史を持つ蚊帳屋がどのようにこれまで歩んできたのか、また蚊帳が生活必需品から伝統産業に変えられてきた今、これから先どのように蚊帳と付き合っていくことができるのか。本稿では、それについて、蚊の性質の検討からはじめ、植田蚊帳の事例をもとにし、さらには伝統文化ということまで検討したい。

1. はじめに

かつては日本の夏の風物詩として、外すことのできない生活必需品であった「蚊帳」。しかし現代において「蚊帳」という漢字を見て、何人の者がそれを「かや」と読めるであろうか。蚊帳を実際目にしたことがある者は少数派で、ましてや使用したことのある者はほとんどいないであろう。私を含め平成に生まれる若者にとって、蚊帳というものはどこか非現実的な昔の道具として位置づけられているのである。実際の物を見たことがなくても、映画やテレビなどで見かけたことがある人は多いのかもしれない。たとえば、宮崎駿原作・監督のアニメ映画『となりのトトロ』では、メイとさつきがトランポリンのようにして蚊帳の上で跳ねている場面が印象的であるが、この映画は昭和三十年代の所沢が舞台になっている。この映画でも描かれているように、昭和三十年代というのは日本の蚊帳需要がピークに達する頃であり、どこの家でも蚊帳が吊られていたという。

日本は、コメを食の基本とした国である。それゆえ日本人にとって稲作は不可欠であり、そのための水田がある以上は、昔から多くの蚊と戦ってこなければならなかった。その蚊から身を守る道具のひとつであったのが蚊帳であり、蚊帳の歴史もまた深く興味深いものである。

私自身も生まれてから一度も蚊帳を目にする機会がなかったのだが、出身地の奈良県を調べているうちに、奈良県の伝統産業である「奈良蚊帳」に出会うこととなった。奈良蚊帳は、つい最近まで皆が知る生活道具であったが、今ではすっかり目にする機会がなくなってしまい、文献にもあまり記されていない。そこで私は普段の生活は言うまでもなく、文献でも見つけられない「蚊帳」について研究を始めようと思い立ったのである。昔の人であればだれもが知っている、しかし私たち若者の間ではだれも知らない、そんな蚊帳に興味を抱き、私は本稿を書き始めるに至った。幸いにも、親戚の中に今も蚊帳屋を営む者がおり、より密な聞き取り調査が可能であったため、乏しい文献資料しかない蚊帳のことについて、少しでも文章に書き残しておきたいという思いで、本稿作成にあたった。

また、研究目的としては、現在衰退の道をたどる蚊帳が、「伝統産業」として生き残ることはないのか、ということについて考えたい。先日、記憶にも新しいが、「『和食』がユネスコ無形文化遺産に正式に登録された」という発表があった。廃れゆく文化を「伝統」や「遺産」と評して保存していこうという社会的動きは、最近特によく見受けられるようになってきた。どのようなものが「伝統」となり得、どのようなものが「伝統」となり得ないのか、そもそも「伝統」とは何なのか、奈良蚊帳を通して考察する。

2. 蚊

2-1.蚊の語源

本稿で蚊帳について言及する前にまず、蚊帳という道具ができる発端になった蚊という生物について簡単に見ておこう。はじめに、この「蚊」という短い名前の由来についてであるが、それには様々な説がある。一説には、満州語のgalmanやツングース語のganmakta、あるいはプーイーロン語のkangにその語源を求めるとしている(『国語語源辞典』校倉書房)。また古くは1800年ごろの字引や研究書である『和訓栞』『雅語音声考』などでは、『枕草子』の「蚊の細声に名のりて、顔のもとに飛びありくは」を引用して「カというは鳴き声なるべし」あるいは「噬(カム)の義なり」と、羽音やその行動が語源であるとする。また一方では、痒いのカが名称の由来と説く人もあり、いずれにせよ、蚊という呼び名の語源をたどるのはこれまでの研究を参考にしても難しいようだ。しかし、『万葉集』や『古事記』にはすでに蚊という名前がでてきており、おそらくは縄文・弥生の昔から使われてきた名称であると思われる。

また、カに「蚊」という字をあてたのもかなり古い話であることがわかっている。1000年あまり前の字引である『倭名類聚抄』には蚊という字を書いて、その説明に「音文和名 加(か)」と記されており、すでに認知されていたことがわかる。

しかし、1946年は日本の漢字にきびしい使用制限が課せられ、使える漢字は当用漢字として指定された1850字であるという時代があった。その当時動物の名前では牛、馬、犬、羊などいくつかが生き残ったが、それ以外は全廃された。蝶や蛍も例外ではなく当用漢字から外されたのだが、数ある昆虫の中で、唯一例外として残された漢字が、蚊であった。その理由は、第二次大戦中「マラリアが流行する熱帯地を征服する軍人の思惑の遺産だ」と言われている(市原豊太「国語審議会委員への公開状」文芸春秋五十五年十一号)。すなわち、蚊は蝶よりトンボよりもその重要性をよく認識されていたのである。決して良い意味で重要性を認識されていたわけではないとはいえ、昔から存在感を強く持った昆虫であったことは明らかであろう。

2-2.蚊の性質

「蚊」という生物は人や動物の血を吸い、エネルギーを得て、それをもとに繁殖する。蚊は吸血の際に私たちにかゆみを残し飛び去り、また次のターゲットへ向かう。日本人も夏の夜には、この蚊という厄介な生物に昔から悩まされてきた。夏の夜、私たちの眠りを邪魔する蚊から身を守るために、寝具と共に使われてきたものが蚊帳であるが、ここでは、そもそも蚊がどのような時に、何のためにヒトを刺すのかについて考察する。

蚊帳は夜寝るときに使われるものであるが、蚊は暗闇の中でどのようにして私たちの居場所を知るのであろうか。これに対して、椎名誠は実験結果から次のような答えを出している。蚊は決して視力の良い生物ではなく、炭酸ガスや体温を察知して近づいてくる。そのため、よく言われるような血液型の種類というのは、実のところあまり関係がない。それよりも、女性ホルモンであるエストロゲンの匂いにも蚊が寄ってくるので比較的女性の方が蚊には刺されやすいというデータは存在している。このように蚊は、炭酸ガス、体温、匂いなど私たち人間や動物が発するものを通じて私たちの居場所を知ることができる。(椎名 1994:30-34)それゆえ、蚊は暗闇でも私たちの居場所を知ることができ、夜間私たちが眠る間に私たちを襲うのである。

では、すべての蚊が血を吸うのかというと、そうではないこともよく知られているであろう。血を吸うのは蚊のメスだけで、オスは花の蜜を吸って生きているのである。それでは、何故メスが血を吸うのか、という問題なのであるが、それには蚊の繁殖作用との密接な関係があった。蚊の寿命というものはたった8~9日しかないのであるが、生まれてまもなく蚊は交尾をする。しかし、そのあとすぐにメスが人や動物の血を吸うことが重要である。もし血を吸うことができなければ、蚊のメスはうまく妊娠できないのである。血というものは周知のとおり、人や動物にとってかけがえのない大切な成分であるが、それは鉄分やたんぱく質を豊富に含み、蚊のメスが子孫を残すためにはどうしても必要なものなのである。ちなみにいうと、メスの蚊は人や動物の血を体重の3~5倍も吸うことができるというのだからとんでもない。

2-3.蚊の分類

私たちが普段「蚊」と一文字で呼ぶ生物にも、実は多くの種類が存在していた。世界大百科事典によると、双翅目カ科culicidaeに属するのは約3000種。ハマダラカ亜科Anophelinae、ナミカ亜科Culicinae、オオカ亜科 Toxorhynchitinae の三群に大別される。日本で記録されている総種類は約100種で、このうち広大な北海道では20種が知られているのに対して、沖縄では64種類もの蚊が見出されている。そのうち日本で見られる代表的なものはハマダラカ、オオカ、ナミカ、シマカ、イエカ、ヤブカなどである。

このように、私たちにいつも憎まれる存在である蚊も多くの分類がなされ、一つ一つに種名がつけられていたのである。種によって発生源も違えば、行動時間も違っているし、また蚊は始終血を求めているわけでもない。

2-4.蚊の発生源と吸血源

上述のように、蚊には多くの種が存在し、気温、湿度などの物理的な要因のほかに、適当な発生源と吸血源が、繁殖するうえでは重要となってくる。まずは、蚊の幼虫であるボウフラの発生源から考察しよう。私たちはボウフラときくと、どぶなどの汚水から湧くと想像しがちであるが、必ずしもそうとは限らない。以下は、栗原毅が示す蚊の発生源である。

各種の蚊がそれぞれ好みの発生源を持っている。もちろん例外も多いが、日本にいる蚊を対象にして発生源を大きく分けると次のようになる。

排・下水の有機物の多い水 ― アカイエカ、オオクロヤブカ

小型容器、古タイヤ、墓石のたまり水 ― ヒトスジシマカ、ヤマダシマカ

木の洞穴、竹の切り株 ― 上と同じ

水田、沼 ― コガタアカイエカ、シナハマダラカ

川岸の岩の水たまり ― ハトリヤブカ、ヤマトヤブカ

湿原、野原の窪地 ― キンイロヤブカ

海岸の湿地 ― セスジヤブカ

海岸の岩の窪地 ― トウゴウヤブカ

川の流れ ―コガタハマダラカ

(栗原 蚊の博物誌1995:63-64)

この調査結果を見ると、有機物を含んだどぶのような汚水に発生するボウフラもいれば、川の流れといったきれいな水に発生するボウフラもいることが明らかである。ここで挙げた発生源の例はほんの一部にすぎないが、ボウフラはこんなにも色々な場所から大量に発生するというのだから恐ろしい。

次に、蚊が子孫を遺すために必要となる血のありか、吸血源について考察する。たとえば吸血源が蛇という蚊や、水田に発生する蚊にとって、都市化による環境変化は致命的な問題である。つまり、蚊は吸血源のある場所に生息するため、蚊の種類によって生息場所を分けることができる。吸血源についても栗原は、次のようにまとめている。

蚊も種類によって、おおまかには都市部に多い蚊と農村部に多い蚊とを区別することができる。

都市部の蚊 ― アカイエカ

農村部の蚊 ― コガタアカイエカ、シナハマダラカ、キンイロヤブカ

本来農村部にいたが、都市部にも適応した蚊 ― ヒトスジシマカ

一般的には都会のほうが蚊にとっては単調な生活圏であるから、蚊の種類数は少ない。少なくなる種類数の中でアカイエカのように都市の汚水に発生する蚊の占める割合は、(表1)に見るように、激増していく。これは都市化が進んだことが原因と思われる。逆に発生するコガタアカイエカの比率は激減してしまう。

(表1)東京・目黒にある東大医科研(旧伝染病研究所)の庭で、ライトトラップで採集した蚊。各種別に採集総数の何パーセントを占めるかが示されている。

これらの結果からわかることは、アカイエカという都市部に多い蚊は、高度経済成長による汚水の増加によって、一気に個体数を増やした。前のデータにもあったように、アカイエカのボウフラは排・下水の有機物の多い水で繁殖し、都市部を吸血源とするため、都市化が進んだ東京では、個体数の大幅な増加がみられた。一方、コガタアカイエカなど水田や沼を発生源とし、吸血源を農村部とする種類の蚊は、東京では激減していた。また、ヒトスジシマカは吸血源を従来の農村部から都市部に変えることができた柔軟性の高い蚊である。これも東京ではアカイエカほどではないが、個体数の割合を伸ばした。これは、あくまでも都市部代表の東京でのデータにすぎないが、日本のほとんどの地域が昔に比べ都市化が進んだ状況を踏まえると、このような蚊の品種別個体割合の変化が全国で起こっていることが予想できる。

3.蚊帳の歴史 (蚊帳春秋:吉田2009、pp.23-32 参考資料)

前節までは、蚊帳がそもそも使われ始めた原因となる生物、蚊について述べてきたが、以下では早速、本稿の本題である蚊帳について言及していきたい。

まず、蚊帳というものは紀元前六世紀に中東から始まったと言われている。日本において蚊帳の始まりは、紀元五世紀前後であるという説が一般的である。そのころ、応神天皇が巡幸の際、賀野の里(かやのさと)というところで御殿を作り、蚊帳をはったと『播磨国風土記』に記述があり、蚊帳という語が文書に出たのはそれが最初とされているようだ。また、『日本書紀』には、百済から縫衣工女(きぬぬいのおみな)が渡ってきて、さらに呉の時代には蚊屋衣縫(かやのきぬぬい)という女性技術者が渡来したことが記されている。このような記述から、蚊帳は元々中国から伝えられ、貴族階級の人々に使われていたと考えられる。

蚊帳が本格的に作られ始めたのは、それより後の奈良時代で、唐の国(現在の中国)から伝えられた手法で作られた。材質は絹か木綿であったようだが、それは「奈良蚊帳」と呼ばれた。また、時代が進み室町時代に入ると、奈良や近江八幡が麻蚊帳の産地として発展する。特に奈良は原料となる苧麻晒の産地であったため、早くから産地化した。その後、後発ではあるが「奈良蚊帳」の売れ行きに目をつけた、近江(現在の滋賀県)の八幡の商人が材質を麻に代えて、売り出し、評判を集め「八幡蚊帳」と呼ばれた。琵琶湖の湿気が蚊帳の材質となる麻の縦糸を丈夫にし、切れにくくしたと言われている。

そしてこの八幡で、ふとんの西川の創業者である西川仁右衛門が、1566年、当時彼が19歳の時に、蚊帳・生活用品販売産業を始め、蚊帳を普及させたのである。今日でもいわゆる「近江蚊帳」として定番のものは、麻を萌木色に染めて、紅布の縁をつけたものであるが、これを考案したのが西川家二代目の甚五郎であった。ここで、ふとんの西川のホームページより、近江蚊帳の誕生エピソードを紹介する(注1)。

二代目甚五郎が江戸に向かって箱根越えをしていた折、疲れきった体を休めようと木陰に身を横たえた。気がつくと、緑色のつたかずらが一面に広がる野原にいた。生き生きとしたかずらの若葉の色が目に映えて、そのさわやかな気分はまるで、仙境にいるようだったという。「夢」から覚めた二代目甚五郎は「これだ!」とひざをたたき、夢のイメージを蚊帳に再現することを思い立つ。「寝る時も、また目覚めた時も、涼味あふれる緑に囲まれたシーンを目にすれば、蚊帳の中にいる人の気持ちを和ませ、爽快な気持ちにさせるであろう」と考えたのである。

近江蚊帳はこのようにして、萌黄色に染められ、紅色の縁取りを施されて登場したのである。この近江蚊帳誕生のエピソードは、近江の歴史を語るいくつかの史料に記載され、語り継がれている。

このように、戦国期頃から麻蚊帳が誕生し、奈良や近江八幡など、蚊帳生産の原料となる麻がよく取れる地方で蚊帳生産は盛んに行われ、それが全国へと広がっていったのである。

しかし、麻というものは貴重な材質であり、長い間蚊帳は上流階級だけのための贅沢品であった。戦国時代には、戦国武将のお姫さんの輿入れ道具としても使われ、米にしてニ〜三石という高級品であったのだ。それゆえ庶民が簡単に手に入れられるものではなかったが、その代りに庶民は麻ではなく、紙でできた蚊帳を使用していた。紙帳はたしかに安価で庶民が手に入れやすいものではあったのだが、和紙というものは非常に通気性が悪く暑苦しいものであった。

そこで次に蚊帳の素材となったのが、木綿である。木綿は麻よりも安価で、かつ和紙とは異なり、通気性にも優れていて蚊帳生産にはぴったりであった。木綿の蚊帳が盛んになり始めたのは、明治の初期であった。明治時代にかけては、海外からの木綿技術の流入により、一般大衆の衣服やそのほかの多くの物は麻から木綿に置き換えられた。蚊帳においては、すべてが木綿に置き換えられたわけではなかったが、木綿を使用することによってよる安価な蚊帳をつくることが可能になった。「純綿染」と呼ばれる物が木綿100%でできたもので一番安く、「本糸染」と呼ばれる物が麻100%でできたもので、純綿染のおよそ4倍の値がついていた。そのほかに、「片麻染」は混紡交織麻を材料とし、「両麻染」は混紡麻を使用するなどして、木綿と麻を織り交ぜた素材でできた物など、様々な種類の蚊帳が誕生していた。主に素材の品質によって蚊帳の値段は決められ、麻の割合が高くなればなるほど値段も上がるといった形で、人々は自分にあった物を選ぶことができるようになり、一般大衆にも蚊帳が普及していった。

また、木綿の使用は生産面においても非常に大きな革新となっていた。麻ではなく木綿で蚊帳を作ることのメリットは、材質が安くたくさん手に入れることができ、さらには機械で扱いやすい材質であるために、大量生産を可能にできることであった。この結果、奈良での蚊帳生産量が一気に増え、蚊帳は庶民にも愛される、夏の生活必需品となったのである。

それから昭和40年頃まで、需要はどんどん伸び、ピーク時には全国で約250万張りもの蚊帳が売れていた。それを製造する奈良の業者は70軒ほどもあったという。しかしそれに比べ今では、蚊帳はほんの数万張りしか売れていない。蚊帳を扱う店は他にもあるようだが、現在もまだ蚊帳を作り続けている業者というのは、滋賀で1軒、奈良で2軒、福井県に1軒のみであるそうだ。第四章からは、さらに詳しく、一軒の蚊帳屋「植田蚊帳」に焦点を当て、蚊帳屋の創業から今までの蚊帳物語を紹介する。

4.植田蚊帳の歴史I ―蚊帳の成長期―

4-1.植田蚊帳の沿革

植田蚊帳は、奈良で今も蚊帳を作り続ける老舗である。従業員数は約20名程度で、蚊帳の需要が減った現在では、売上のほとんどがカーテンやカーテンレースが占めているが、昔ながらの蚊帳を扱い続ける数少ない老舗の一つである。昨年の12月をもって、創業106年目を迎えた。京都では、何百年と続く老舗はそう少なくないのだが、奈良で100年を超える老舗というのは、なかなか珍しいものである。

(表2)は、創業者巳之吉さんから始まる植田家の主な家系図である。初代巳之吉さんは明治時代に商売を始め、大正時代ごろまで蚊帳屋の基盤を作った。巳之吉さんには6人の子供がおり、二世代目はこの6人全員が蚊帳屋の一員として植田蚊帳の成長を支えた。そして長男の喜太郎さんと二男の幸次郎さんが順に社長を継いだ。時代は昭和前半から昭和中頃までのことであった。三代目になると、あまりに同族会社気質が高くなってしまうことを避けるために、各家から代表者一名のみが蚊帳屋の一員となることになった。この家系図では代表者の名前のみを抜粋し、他の子については省略している。第三世代目というのは、蚊帳の最盛期が終わりにさしかかった昭和の中頃から、昭和終わりまでの時代のことである。そして今の第四世代目、六代目の和彦さんへと植田蚊帳は受け継がれている。

奈良の蚊帳屋である植田蚊帳の実態を探るべく、先代社長の誠二さんと現社長の和彦さんから聞き取り調査を行った。蚊帳屋の創業、蚊帳ブームの時代そして蚊帳が日常生活から消えた今に至るまで、様々な方面についてたくさんのお話しをいただいた。その聞き取り調査の

結果を基に、本章からは、蚊帳の時代から今までを順に振り返っていこうと思う。

4-2.創業者巳之吉の時代(明治~大正時代)

植田蚊帳の創業者は、植田巳之吉という男で、それ以前の苗字が分かっていないこともあり、彼は植田家の始まりの人とだと言われている。そもそも明治時代以前、庶民には苗字というものはなく、皆「○○町の△△助」とか「××町の□□吉」とか、お互い名前だけで呼び合っていた。しかし明治時代に入り、戸籍が出来上がるに伴い、人々は苗字と名前を持つようになった。そこで我々の祖先は「植田」という苗字を購入したそうだ。

巳之吉さんは奈良市の東部山間部からやってき、明治8年に今のならまちである、奈良市紀寺町に家を建て商売を始めた。(図1)は、今も残る紀寺町の母屋で、現在は現社長の和彦さんが住んでいる。

(図1)植田和彦さん宅

商売を始めた当時は、蚊帳ではなく、奈良晒の麻の布を取り扱っていた。妻と二人で朝早から、奈良坂を越えて木津の方まで売りに行っていた、と近くに住む八百屋の店主はいつも感心していたそうだ。

またその当時、晒の運送には現代のリヤカーの代わりに「大八車(だいはちぐるま)」を使用していた。大八車とは、江戸時代から昭和時代初期にかけての日本で荷物の輸送に使われていたものであり、荷台から車輪まですべて木製でできた人力荷車である。その大八車にたくさんの晒などの布をのせ、男はひっぱり女は後ろから押して、毎日毎日売り歩いていたという。

そして、今にもつながる蚊帳の商売を始めたのが、明治41年の12月である。巳之吉さんは、麻の売れ行きが悪くなる中で「蚊帳」を作り始めようと先見の目を持ち、奈良でいち早く蚊帳製造に取り組み始めたのである。当時、社名を「蚊帳卸問屋 植田巳之吉商店」とし、夫婦二人で始めた小さな商売であった。

まず、玄関を入って一番手前にあるのが(図2)のような「店の間」と呼ばれる部屋。

(図2)店の間

今はもう扉が閉められているが、当時この店の間で商売が行われており、その向かいにある部屋で蚊帳を縫う縫い子さんが仕事をしていたという。蚊帳屋として巳之吉が商売を始めた当時は、蚊帳の生地は他社で染め上ったものを購入し、それを裁断、縫製して売りに出ていた。この母屋では十分なスペースがなかったため、機織りをする場所もその出来上がった生地を染色する場所もなかったという。

しかし、生産量が増える中で蚊帳を縫うだけではなく、製織、染色から行う必要があると考え今の場所、奈良市南肘塚町へ工場を作ったのである。それまで、生地は他者から買い付け、それを縫って売っていただけであったのだが、広い土地を手に入れ、織り機を購入し、染色も行い、自社で生地から生産できるように順次体制を整えていき、本格的に蚊帳製造が始まった。また、生地の裁断、縫製、販売には人手が多く必要となったのだが、幸いにも巳之吉は6人もの子に恵まれ、皆が協力し合って蚊帳屋を大きく成長させていくことに成功した。もちろん時代も蚊帳を必要としていたという社会的背景はあったものの、このような信頼できる良い人材が揃い、会社を支えていったからこそ急速に会社として発展することができたのである。

このように子供たちが父親を慕い、協力し合って会社を発展させることに成功したことには、巳之吉さんの人望の厚さも関係していたに違いない。巳之吉さんは、誠二さんの祖父にあたるのであるが、誠二さんのお話しの中で、「巳之吉さんはほんま偉かった」という言葉が何度も繰り返され、また、「巳之吉さんやその奥さんに非常にかわいがってもらったことを今でも覚えている」と嬉しそうに思い出しておられたことから、巳之吉さんに対する思いが特別であることがうかがわれた。以下は、誠二さんの巳之吉さんとの思い出話の一部である。

巳之吉さんは40で隠居してはったんや。子供がみんな立派やったし。いま母屋の玄関として使ってる場所の隅におじいさんいつもでーんと座ってはったんやで。出かける人帰ってくる人皆見てはって、ミシン場行く人やら。ほんで巳之吉さんは『カオル』っていう犬まで飼ってたんや。せやけど巳之吉さんちゅう人はおもしろい人やったで。どのぐらいおもしろい人やったか。自分はもう足動かんようになって杖ついてはってん。ほんでわしが小学生の時おじいさん(巳之吉さん)とこいくやろ。そしたら『せいじ、おいで』ゆうて、こんなお菓子入ってたような紙袋持ってはんねん。カオルはちょっと受け口で、犬やのにちょと下の歯見えとってな(笑)ほんで巳之吉さんがカオル持ってるから『ここにせいじ、紙袋かぶせてくれ』って言わはんねん。ほいで、犬はあとずさりばっかりしてて、そこに巳之吉さん杖でカオルのおしりポンっと叩いたりして、かわいそうにカオルはよたよたしとってん(笑)そないして喜んではってん。そんなおじいさんや。

このように巳之吉さんは、隠居生活を始めてからも多くの従業員との関わりを絶やさず、また子や孫との関係性にも大変気を配っていたと思われる。その結果、巳之吉さんの思いを受けた者たちが、巳之吉さんの始めた蚊帳屋で頑張って行こうという強い意志をもって植田蚊帳を支えてきたのではないだろうか。誠二さんも巳之吉さんは、先見の明を持っていて、ユーモアもあって、素晴らしい人であったと褒め称えている。巳之吉さんがこうして小さい頃から子や孫をかわいがり、その子孫は蚊帳屋をそばで見ながら育ったからこそ、蚊帳屋を受け継ぎ、生涯をささげ一生懸命に働き続けてきていて、今の植田蚊帳が存在するのであろう。

4-3.生産一貫体制のはじまり

昭和18年に、工場を設けてから植田蚊帳は、蚊帳生産の全行程を自社で行えるように成長していった。昭和29年には産業の機械化をはかり、生産一貫体制を整えることによって自社での大量生産が可能となり、一般大衆の蚊帳ニーズに応えていった。多くの蚊帳屋では、植田蚊帳が創業当時行っていたように、蚊帳用に染め上った生地を買いつけ、裁断、縫製を行い販売していた。しかし、植田蚊帳では、会社の成長とともに製織機や染色機など機械の導入をはかり、原料となる糸だけを購入し、生地を織り、染める段階まで他社に頼まず自社で行おうとした。その自社で染め上げた蚊帳生地を従来のようにミシンで縫い、商品として地方へ販売していた。このように製織、染色、縫製を一貫して行っている蚊帳屋は奈良では一軒しかなく、非常に貴重な存在であった。

4-3-1.縫製

巳之吉が蚊帳屋を創業した当時は、ミシンもなく縫製はすべて手縫いで行っていた。子や親戚などの力を借りても、まだ人手が足りないということになってくると、近所のおばちゃんたちにも生地を配り、町全体、皆に協力を得ながら商売を営んでいたそうだ。初代のミシンは動力機能の付いていない足踏みミシンである。ミシンに布を沿え、足で踏むことによって機械が回り、生地が縫われていくというものだ。(図3)は、初代の足踏みミシンであり、「もう頭も取れてもうてるけどな…」と言いながら和彦さんは私を母屋の中二階へ案内してくれた。

(図3)初代足踏みミシン

そして時代がもう少し進むと、動力ミシンが発明された。それを導入することによって、植田蚊帳でも蚊帳生産の能率が非常にあがり、生産性が高まった。

(図4)(図5)は現在の物で、カーテンを裁断している様子だが、当時はこの場所で同じようにして大きな蚊帳生地広げ、裁断していたそうだ。

(図4)カーテン裁断の様子Ⅰ (図5)カーテン裁断の様子Ⅱ

4-3-2.製織

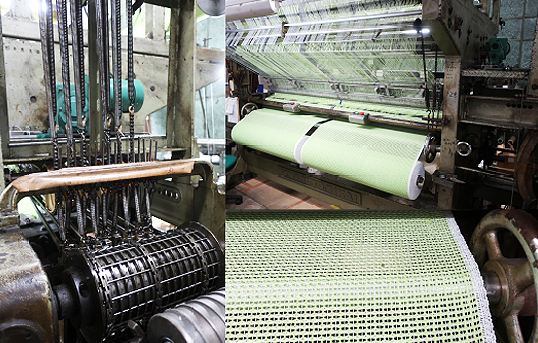

蚊帳の製織技術は、非常に難しいものである。蚊帳というものは、蚊の侵入を妨げながら風を取り入れる必要があるため、目をある程度粗くして織る必要がある。粗い目で、なおかつ糸が動かないように、きっちりした製品を作るためには、特殊な技術が必要であった。そのため、遠州や泉州など他地域でも生地を織る機屋は存在したが、蚊帳生地を織ることができる機屋はそれほど多くなかった。植田蚊帳では、製織機を導入し、蚊帳の製品知識を持った者が蚊帳生地を織ることによって、より品質の高い蚊帳作りに成功した。また、自社で織ることによって、製織の段階からお客様の要望を聞きながら製造できるというメリットもあったのである。

4-3-3.染色

蚊帳の染色の方法というのがまた面白い。染色を始めた昭和の始めごろは、非常に原始的な方法であった。これはもう日本中どこを探しても見つからない方法だというのだが、まず、あがってきた大きな生地を担いで運び、生地の端をひもで縛り、「液」の入った大きなシンクにつける。そしてその浸かった生地を人力の滑車で引き上げ、人力で伸ばして天日干しにしていた。

また、蚊帳生地の染色は、一般的な生地を作るときとは染色方法が違うのである。一般の染色では、まず糸を染色し、その着色された糸で製織を行い、硬い生地を作る場合には、その上から糊をして仕上げていた。この段階を踏むことによって、色落ちを防ぐのだが、蚊帳業界では蚊帳の色合いはあまり重視されず、経費削減のためのずぼらな方法が主流であった。糊の中に染料を入れて作った、色つきの糊が前述した「液」であり、その液の中に生地をつけて乾かすという簡素な方法がとられていたのである。

しかしそれではやはり色落ちが激しかったため、植田蚊帳は新しい染色方法を採用する。タンニンという薬剤を加え、それで色止めをしてから糊をかけることによって、より堅牢度の高い製品を作ることに成功し、植田蚊帳としてのレッテルを貼り販売していた。

そして時代は進み、日本の技術がどんどん進む中で染色の方法も天日干しから乾燥機の導入へと変化していった。植田蚊帳でも昭和29年にさらに工場を広げ染色機を導入した。それまでは、染色のために多くの人手と場所が必要であったが、染色機の導入により織り上がった布を機械で一気に染められるようになったため、能率が大きく向上した。

4-3-4.生産一貫体制のメリット

以上のように、工場を設け多くの機械を導入することによって、植田蚊帳では大量生産が可能となった。また、製品を自社で一貫して作ることには、次のようなメリットもあったと誠二さんは話してくれた。

一つ目は、製品にあった最適の材料を生み出せるということ。例えば蚊帳製作の過程でいえば、蚊帳生地には、風を通して、蚊を通さない透いた生地が必要やったから、そんな特殊な生地を作れたんは、他のどこの機屋でもなくうちやったんやわ。二つ目は、自社で一貫生産するから、よりお客さんのニーズに合わせた商品を作ることができたということ。お客さんに『これちょっとおかしいですわ。なんとかしてくれまっか』言われた時に、もし他の業者で製織やら染色やらを頼んでたら、まずそこへ『これ、なんとかなりまへんか』言いに行って、返事待って、それをまたお客さんに説明しなあかん。それが全部うちで仕上げたものやったら、『そうか。それならこうしましょうか』とすぐに直接お客さんに返事できる。これは、お客さんにうちへの大きな安心感と満足感与えられて、うちにとってもお客さんのニーズをよりたくさん吸収できるという点で、両方にとってよかったんや。そないして固定の顧客を増やして、得意先の安定度を高めて、植田蚊帳っちゅう会社を長いこと続けられてきてるんやな。それは、蚊帳の生産が減ってカーテンになった今でも残ってるDNAで、これからもみんな受け継いでいくやろうし、そうしていかなあかんね。

このように、生産の機械化と生産一貫体制を行うことによって、蚊帳の大量生産を可能にし、市場で蚊帳が多く出回るようになった。蚊帳が大量生産できるようになったことで、蚊帳が一般大衆に受け入れられ、やがて日本人の夏の生活必需品となっていったのである。

4-4.蚊帳と暮らした生活

現代の生活ではめっきり蚊帳を使う機会もなくなってしまったが、誠二さんが生まれた昭和初期から40年ごろというのは、ちょうど蚊帳が生活必需品として使われていた時代であった。誠二さんは、「蚊帳は衣食住の中でも住の部分やけど、夏の風物詩ゆうたら、蚊帳が一番に思い出されるもんやったんやで。夏の暑いときに蚊帳吊って風鈴の音聞いたら、『ああ、夏やな』という感じ」と話し、また、誠二さんの家では現在でも一階にはクーラーをつけておらず、夏もなるべくクーラーを使わず過ごしたいという思いがある。そして、誠二さんとその奥さんの史子さんは、蚊帳のあった時代の幼少期を懐かしみながら、次のように会話を弾ませていた。

史子さん:うちらももうこんな家(日本家屋)やからね、そこへ蚊帳吊って開けっ放しで寝てたんよ。用心のいい時代やからね。せやから庭も囲ったるし、まあ満喫してたわな。

誠二さん:今のな、クーラーのある生活とは比べもんにならへんのやわ。やっぱり蚊帳使うんやったら風がなかったらあかんのやわ。風がない日ゆうたら、ものすごい蒸し暑かったわ。蚊帳の中へ入れば余計に暑いねん。もうちょっと蚊帳の外で涼んでから入ろうといつも思ってたな。

史子さん:昔はな、蚊帳の中ホタル入れたりな、やってたんやで。

また、家族みんなが一つの空間へ入れることも蚊帳の良い点だと誠二さんは話し、現在新しくでてきた一人用、もしくは小さな蚊帳では蚊帳らしくない、と少し残念そうな様子でもあった。

みんなこう、一つの蚊帳に入るのもよかったな。こうして日本家屋があって、今の家やったら一つ一つの部屋に分かれてるけどな。ほんまの蚊帳ちゅうたら、四角いもので、大きいもので、何人かが一緒に寝れるように、どーんと吊るもんや。幌蚊帳(幼児、赤ちゃんの昼寝用の小さな蚊帳)、天吊り蚊帳、ベッド蚊帳とか今でもあんで。でもそんなやつはわしらからしたら蚊帳みたいな感じはしやへんねん。今植田蚊帳で売ったると思うけど、そんなもんは蚊帳ちゃうくて、蚊帳の生地使ってるだけで、蚊帳の感じするのはな、この奈良のわれわれの作ってた蚊帳やねんわ。

さらに続けて、幼少期に家族みんなで入った蚊帳の思い出についても次のように楽しそうに話してくれた。

蚊帳入る前は、『蚊入らんようにせえよ』と親にはせんどうるさく言われたで。蚊帳の縁ぱたぱたさして、入らなあかんねん。蚊が蚊帳の中入ったら意味ないからな。夜中にぷーんときて、『蚊帳の中で寝てんのになんで蚊きよんねんな』と起きたらやっぱり蚊入ってんねん。ほんだら、親と一緒やったら電気つけて、『お前の入り方が悪いさかいに蚊が中に入っとるやないか』と怒られるわけや。ほんで中から蚊探ししてたたいてた。『なんや、三匹も入ってたやないか』とか言われたりなあ。

蚊帳での生活は、暑苦しい思い出や蚊に刺された思い出など、決して快適な思い出ばかりではなかったといえ、どこか温かみのある話であった。皆で同じ空間の中へ入り、時には怒られ、時にはホタルを入れて遊び、日常生活の中で家族とのつながりを多くもつ場であったように思われる。今では、一人ひとりが個別の部屋で窓を閉め切り、クーラーをつけ、蚊のいない快適な空間で眠っているのだが、果たしてそれは本当に快適な空間であるのだろうか。また再び一つの蚊帳に入り、一緒に眠ることもよいのかもしれない。いつの間にか、私たちの眠りの空間は、こんなにも変化していたのである。

4-5.蚊帳の最盛期

蚊帳の全国生産数は、昭和12年度150万張、昭和38年度250万張をピークに、昭和47年度75万張と30%に減少した(吉田 2009:49)。縫製や染色の技術が発達する中で蚊帳の生産量はどんどん増え、いくら作っても売れた時代であったという。日本で蚊帳の生産がピークに達したのは、ちょうど東京オリンピックが開催された頃であった。当時日本の一般家庭には、クーラーは存在せず、網戸さえ珍しいものであった。さらには、下水も十分に整備されておらず、トイレも汲み取り式便所であった時代には、多くの虫が存在し、蚊も今より格段に多く発生していたという。このような時代に蚊帳は、夏の最大の必需品であったといっても過言ではない。

植田蚊帳でも、この頃の蚊帳の生産量は莫大なものであった。植田蚊帳では、昭和29年、蚊帳製造の機械化により一貫体制を整えた。この改革によって、大量生産を可能にし、売上をどんどんあげることに成功した。蚊帳が最もよく売れた時代というのが、昭和29年から39年の10年間であったのだ。

植田蚊帳の売り上げの中で、特に多くを占めていた取引先が、三池炭田や筑豊炭田など、九州地方に広がる炭坑町であったそうだ。日本のエネルギー源が石油ではなく、石炭が主力であった当時は、炭田利用が非常に盛んであり、それと同時に本当に多くの、約何十万という数の炭鉱夫が働いていた。その多くの人々の生活必需品として蚊帳を提供していたのが、植田蚊帳であったのだ。

九州へ蚊帳を送り込んでいた時代、その量は本当に膨大なものであった。そのため、工場最寄りの「京終駅」には、専用の貨車を入れる引き込み線が敷かれていた。工場で出来上がった蚊帳を駅まで運び、この引き込み線には、蚊帳運搬のための貨車が置かれていたのだ。また、その生産を間に合わせるために、奈良の町中の人々が寄ってたかって蚊帳を縫っていたという。このように、蚊帳生産というものは、それほどすごい量であり、それほどの活気ある産業であったことがうかがえる。工場最寄のJR京終駅には(図6)(図7)のように、今もその引き込み線の跡が残されていた。

(図6)現在のJR京終駅 (図7)JR京終駅の引き込み線跡

このように植田蚊帳では、九州の炭鉱夫のための蚊帳出荷が多くを占めていたが、蚊帳を使っていたのは、特別な人ではなくその時代に生きるすべての人であった。やがて訪れる環境の変化や、生活方式の転換などとともに、蚊帳の歴史に終止符を打つとは、おそら

く誰一人として予測できなかったに違いない。

5.植田蚊帳の歴史II―蚊帳の衰退―

5-1.蚊帳産業の衰退

前章では、昭和38年の蚊帳生産ピークまでについての内容であったが、第五章では、その後の蚊帳需要衰退の原因と、現状について述べていこうと思う。

蚊帳が飛ぶように売れる時代は、そう長くは続かなかった。転機は昭和39年、東京オリンピックの年であった。日本はこのすこし前から高度経済成長期に入り、技術が発展し、人々に様々な物資が行き渡り、生活が急速に物質的に豊かになり始めるなど様々な理由から、蚊帳の売り上げは年々みるみるうちに減少し、商売にならなくなってしまった。この時期、蚊帳を製造する多くの会社は他の繊維業界に転業していったり、廃業を余儀なくされた。奈良市とその周辺では、非常に蚊帳の製造が盛んで、ピーク時には70軒を超える製造会社があったが、今ではそれがたった2軒なってしまったと和彦さんは話す。植田蚊帳単体での売り上げ変化を見ても、最盛期には年に何十万もの蚊帳を売っていたのに比べ、現在では1000~2000張りほどしか売れないのが現状であるという。

5-1-1.住宅構造の変化

昭和40年頃を境に、日本で蚊帳需要がみるみる衰退してしまったことには、様々な要因が挙げられるが、まず本項で言及したいのが、日本の住宅の変化についてである。

一つ目の住宅変化は、網戸の誕生である。網戸が誕生するまでの暮らしでは、暑くて寝苦しい夏の夜には、窓や扉を明け放し毎日蚊帳を吊って床に入っていた。毎晩蚊帳を吊り、毎朝蚊帳をたたむのが、夏の習慣であった。多くの家では夜に蚊帳を吊ることが子供の日課になっていたようだ。栗原は網戸の誕生について次のように述べている。

日本での網戸は1965年ごろの、サランネットなどと呼ばれる塩化ビニール樹脂製品の一般化でいちじるしく普及した。とりあつかいが簡便で、金網のように錆びることがない。おりからの好況にのって、一挙に広く一般化していった。寝苦しい夜は、窓を開放して蚊帳を吊るか、あるいは網戸をもうけるか。エアコンがまだ高嶺の花であったこの当時の蚊帳vs網戸の勝負は、どうやら網戸の優勢勝ちに終わったらしい。(栗原 1995:195)

栗原は、このように著書の中で網戸の発明が夏の日本住居にとって、いかに画期的であり人々への普及が早かったか、またそれが蚊帳の代わりとしてとても重宝されていたことを示していた。もちろんその後は、エアコンが一般大衆にも行き渡り、人々は窓を閉め切って蚊を部屋の中にまったくいれない、快適な空間を手に入れ始め、人々にとって蚊帳の必要性がより低くなっていったのである。

二つ目は、日本の建築様式が変わったことである。以前は多くの人が平屋に住んでいたことに対し、人口が都市部に集中する中で、マンションなどに移り住む人々が増えた。1960年代初期には、鉄筋コンクリートの集合住宅や高層マンションなどが東京をはじめとして各地に建設され始めたと栗原は指摘する。蚊という生物は飛ぶ力に乏しく、せいぜいマンションの5階程度の部屋までしか入ってこないのである。そのため、そもそも住宅の壁はセメントで塗られ、長押がなく、蚊帳を吊る釣手の取り付ける方法がなかった。マンションが建てられ始めてから少しの間は、あらかじめ蚊帳の釣手を埋め込んだ部屋が作られていたようだが、10年も経たぬうちに蚊帳は夏の必需品の座から転落し、以後の建築物で蚊帳の釣手は見られなくなったと栗原は住宅の変化を振り返る(栗原 1995:203)。

人々は高層ビルに住むことで蚊帳とは無縁の生活をはじめ、住宅も蚊帳が使えないような構造に変化していった。前述のように住宅から蚊帳の釣手がなくなったり、また、寝室が個別化され、大きな蚊帳を張って家族みんなで寝られるような部屋がなくなったり、蚊帳を使いやすいような住宅設計が行われなくなり、とうとう蚊帳は活躍の場を失ってしまったのである。また、平屋に住んでいた時代は防犯上の問題もさほどなく、窓や扉を開けっ放し、そこに蚊帳を吊って寝ることができたそうだが、今やそんなことをしていては物騒な世の中である。

以上のように、網戸やエアコンなど新しい道具によって人々はより簡単に、かつより厳密に蚊との接点を減らしたのである。さらには、中高層建築という新しい建築様式により、蚊と無縁の生活をする人が増え、それゆえ人々は蚊帳を使うこともなくなったのである。

5-1-2.衛生面の改善

次に、日本の衛生環境が改善され、蚊そのものの個体数が減少したことについて考察する。この変化についても、住宅の変化と同じ昭和40年頃が時代の転換期となっている。

一つ目の改善点は、下水道の整備である。ここで下水道の普及率を見る前に、日本での合成洗剤の使用量の変化について考察する。(図8)の日本石鹸洗剤工業会、環境・安全専門委員会の西山直宏が発表した資料によると、日本では、1960年頃を境に使用される衣料用洗剤の種類が、がらっと変わった。1960年以前は、固形石けんや粉末石けんなど、石けんの使用が主流であった。しかし、高度経済成長がもたらした三種の神器のひとつである、電気洗濯機の普及に伴い、合成洗剤が石けんの販売量を上回り、こうして合成洗剤は広く大衆の間で使われるようになった。

ここで問題となったのが、合成洗剤から出る汚水の問題である。廃水が下水処理されずに河川に流れたため、難分解性界面活性剤ABSという成分が分解しないで残り、河川にそのまま流されたことなどによって河川では発泡がみられた。また、リン酸塩が含まれている洗剤は富栄養化の原因の一つとされ、それも水質汚濁の大きな原因となっていた。つまり、合成洗剤の使用量が増加する中で、河川などは有機物を多く含む水で溢れ、水質汚濁の問題が深刻化していた。それは前章で述べたように、有機物を多く含んだ水場を好んで繁殖するアカイエカなど、都市型の蚊を増やす原因ともなっていた。

(図8)衣料用洗剤の変遷

(2009/03/31 「洗剤の安全性と環境」プレゼンテーション資料抜粋)

(2013/12/08アクセス)

しかしそれと同時に、日本では急速に下水道普及率が上昇していた。(図9)の公益社団法人、日本下水道協議会が示す資料を見ると、日本での下水道普及率の上昇は1960年からうなぎのぼりであった。1960年代前半には10パーセントにも満たなかった下水道の普及率が1990年代には50パーセントに達し、2007年度末には72パーセントになった。そしてさらに近日、同協会が発表した資料によると、東日本大震災の影響で調査ができない市町村があった福井県の1県を除くと、平成25年3月31日現在、全国の下水道普及率は76.3パーセントとなった(注2)。

この急速な下水道普及は、アカイエカなど有機物を多く含む水場に繁殖する、都市型の蚊の生息数減少に大きく寄与した。前項で述べたように、1960年ごろから人々が合成洗剤を使い始め、それはたしかに都市型の蚊の繁殖を助ける要因であった。しかし、それと同時に人々が住む地域を中心に下水道が普及し、蚊が繁殖しやすい下水が隠されていく。それゆえ、蚊の発生源は減り、結果的に蚊の生息数は昔に比べ減っていった。特に下水道は、人口の多い都市部から整備されていき、多くの人々が蚊との奮闘から逃れられることになった。それは、人々にとっての蚊帳の必要性を薄れさせ、蚊帳売り上げ減少の原因のひとつとなったと言えるであろう。

(図9)下水道普及率の上昇

(2009/03/31 「洗剤の安全性と環境」プレゼンテーション資料抜粋)

「env.go.jp」

(2013/12/08アクセス)

そして、二つ目の改善点が、日本脳炎ワクチンの普及である。予防接種が行われる以前、蚊を媒介とする日本脳炎という病気は非常に恐れられ、人々は今以上に蚊に刺されることを警戒していたのである。厚生労働省が行った、感染症発生動向調査によると、日本脳炎患者数は(図10)のように推移している。日本脳炎とは、蚊が媒介する日本脳炎ウイルスによって起こる感染症である。ヒトが日本脳炎ウイルスに感染しても大多数は無症状であるが、感染者100~1000人に1人が脳炎を発症すると考えられている。しかしいったん脳炎症状を起こすと、致死率は20~40%前後と高く、回復しても半数程度は重度の後遺症が残り、厄介な病気である。

日本脳炎患者数は、1950年代には小児を中心に年間数千人であったと考えられている。1965年には千人以下となったが、1966年は再び2000人を超え、患者は55歳以上の高年齢にピークがみられた。そこで政府は、1967年~76年に特別対策として小児のみならず高齢者を含む成人に積極的にワクチン接種を行い、患者は急速に減少した。ワクチンの開発や生活環境の変化等で、(図10)のとおり、1992年以降は毎年10人以下まで減った。

このように、1960年以前には日本脳炎という恐ろしい病気が蚊を媒介として人間をおそう場合があったのだが、ワクチンの普及によって蚊にさされてもその大きな病気にかかる可能性は極めて少なくなった。人々が蚊を恐れなくなったことも、蚊帳利用者の減少に何か関係があったのかもしれない。

(図10)日本脳炎患者報告数の変化

(「第7回厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会日本脳炎に関する小委員会」

プレゼンテーション資料抜粋)

(2013/12/08アクセス)

このように昭和40年(1965年)頃に、日本の生活には住宅面、衛生面共に大きな変化が起こり、日本人の蚊帳離れが始まった。「どんな商品にも寿命がある」と話すのは、植田蚊帳現社長の和彦さん。「新しい商品が開発されて、だーっと売れる時期があってちょっとの間それが続いて、そのあとはだんだんと次の物に代わっていくとか、或いはいらなくなっていくとか、飽きられるとか、蚊帳の場合は網戸、エアコン殺虫剤みたいなもんでてきて、生活習慣も変わっていらなくなってきたんやな」と話を続ける。以下では、蚊帳が日本で生活必需品ではなくなった時代から、どこでどのような使われ方をしているのかについて、述べていこうと思う。

5-2.蚊帳の海外展開について

日本では蚊帳の使用が一般的ではなくなってしまったのだが、世界ではどのような状況なのであろうか。残念ながら現代の人々の生活において、世界的に見ても蚊帳の需要は昔と比べると格段に減ってしまった。しかし、地域によって蚊帳の使われ方は様々で、ある地域では非常に重宝される道具であることも分かった。

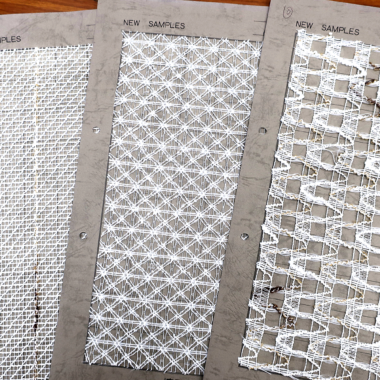

現在、世界での蚊帳の主要生産地は、人件費の安いタイのバンコクと、中国の雲南省である。バンコクには、「SIAM DUTCH」という大きな会社があり(注3)、世界中からの蚊帳注文に対する生産を行っている。創業者は、オランダ人のマルセル・ダブルマン氏である。ダブルマン氏は元国連の職員で、アフリカのマラリア情勢を見かね、自らバンコクに蚊帳の製造メーカーである「SIAM DUTCH」を立ち上げた。「SIAM DUTCH」では、時代のニーズに合わせた洋風の蚊帳なども取りそろえ、世界中の多くの蚊帳店との取引や共同開発などを行っている。

一方中国の雲南省でも、アフリカのマラリア撲滅対策のために大量の蚊帳が生産されている。日本はODAを介し、アフリカのマラリア撲滅のために毎年1000万枚もの蚊帳を送っている。それは金額にして約100億円であり、小泉政権の時代に、以前の80億円から100億円へと引き上げられた。

しかし、これはすべて中国での蚊帳生産であって、日本の蚊帳屋にはまったく関係のないことであった。その理由としては、規模が大きすぎるということと、そもそも日本で売る物と、アフリカへの輸出用とでは製品が違うことが挙げられた。日本での蚊帳のニーズは、後にも詳しく述べようと思うが「自然素材を求めるナチュラル志向」や「冷房や殺虫剤の使用を嫌う健康志向」などであり、実用品というよりは、風流や感性の世界で使われているものである。それに対してアフリカでは、蚊帳がマラリアにかかって死んでしまうかもしれないというような、生命を守るための道具なのである。マラリア予防のワクチンは存在しえず、一人ひとりへ薬を提供する資金もないアフリカでは、蚊帳が人々をマラリアから守る最大の武器となっている。それゆえ、その蚊帳は非常に薬品濃度が高く、機能性を一番に考慮したものとなっている。住友化学が生産する「オリセットネット」(注4)という蚊帳は、蚊がネットに触れただけで即死するほどの、強力な殺虫剤が練りこまれた蚊帳であり、一部の関係者からは、子供や妊婦などの身体への影響をも懸念されている。ここではオリセットネットの安全性については議論しないが、このような薬品まみれの蚊帳は、日本の蚊帳ニーズにはまったくそぐわないのものである。世界を見渡せば、蚊帳が国の状況によってさまざまな使い方をされていることがわかる。

5-3.日本での蚊帳ブームの再来

5-3-1.蚊帳ブームの現状

「問屋も小売も蚊帳を扱わなくなった現代に至っても、日本の人口が一億人もいれば、中には蚊帳がほしいというニーズも当然ある」と教えてくれたのは和彦さんであった。問屋や小売が蚊帳の取り扱いを辞めた当時は、蚊帳の販売がゼロに近づいたこともあったそうだが、現在ネット販売を行うことによって、植田蚊帳の総売上のたった二パーセントではあるものの蚊帳の売り上げはあるという。

購買者の客層は様々で、昔から今も続けて使い続けているのは、地方の田舎に住む人々や、お寺に住む人々である。しかし、それ以外にも中にはマンション住まいの人から注文が寄せられることもあるそうだ。その注文に興味を抱いた和彦さんが詳しくその理由を聞いてみると、「昔自分が蚊帳のある生活を送っていて、それを子供にも教えてあげたい」といった面白い理由が返ってきたこともあるそうだ。また、特殊な例では、奈良の旅館で良き雰囲気作りに使われたり、松竹映画のために使われたり、機能性よりも昔を思い出すための視覚的な、いわゆる装飾品としての注文があるという。さらには、地球温暖化によって注文を受ける地域も広がったそうだ。寒い地域には蚊があまり発生しないという理由から、以前は新潟や仙台ぐらいが注文を受ける最北端の地域であったのだが、数年前からは、北海道からも注文がくるようになり、温暖化が蚊帳の販売地域を広げるという面白い結果があることも教えてくださった。

蚊帳に関する新聞記事を調べてみると、蚊帳ブームの再来がうかがわれる記事も何点か見つかった。蚊帳の衰退がはじまって20年ほど経った1987年9月10日の毎日新聞には、次のような記事があった。

『蚊帳が欲しいが、どこで手に入れられるか』などの問い合わせが増えており、三十から四十代の主婦が多い。『レトロブームの影響でしょうか』と奈良県蚊帳工業組合の稲田安功理事長は話し、植田誠二社長も『風情を楽しみたいという人が蚊帳を買うようだ』と話す。風を通すだけの広い空間、蚊帳がつれるだけの広い部屋が条件となると、今の一般家庭ではなかなか手に入れられない。また蚊帳の値段も麻が入ると高くなる。蚊帳は今、ちょっとした“ぜいたく品”になって生き残っているようだ」(1987年9月10日 毎日新聞より)

この時代はまだ、ネット社会が発達しておらず、店頭に置かれなくなったマイナーな商品を人々が手に入れることは難しい時代であった。この記事からは、夏の生活必需品であった蚊帳が、人々の嗜好品、ぜいたく品として使用されていることが分かった。また、さらに10年ほど経った1999年8月3日の朝日新聞でも、新しい蚊帳について次のように記されている。

昔、おばあちゃんの家でよく見た蚊帳は、部屋の四方につりさげて使う大きなものだったけれど、今はいろいろなタイプの『一人用』が人気。昔からある赤ちゃんや幼児用のミニ蚊帳は、蚊は心配だけど、虫よけの薬や蚊取り線香を使うのはいや、という自然派のお母さんたちに好評だ。(中略)大阪市中央区の東急ハンズ心斎橋店では、外国製の蚊帳も見つけた。『スパイダー』『クランボー』などというタイからの輸入モスキートネットだ。かなり薄手で、天井からつりさげ、ベッドやマットやふとんをぐるりと囲う。きれいな外国人モデルが寝そべったカタログで見ると、天蓋つきベッドのようでゴージャス。七千円前後からあり、『買っていくのは主に女性と年配の男性。週四十個は売れます』と売り場担当者。(1999年8月3日 朝日新聞より)

健康志向が高まるなかで、より敏感な乳幼児を薬物なしで蚊から守ろうとする母親や、また、自分の寝室に蚊帳という「新しい」装飾品を取り入れることでいつもと少し違った眠りの空間を求める人など、昔のような大きな蚊帳ではなく、現代の建築様式にも合わせた一人用の小さな蚊帳が売れているようだ。そしてもっとも最近の記事で言えば、2013年7月4日の日経新聞である。

かつて多くの家庭で利用されていた蚊帳の価値が、最近になって見直されている。蚊帳製造販売の菊屋(磐田市、三島治社長)は今年、高級旅館やエステサロンにも蚊帳の販売を始めた。本来の虫よけ効果ではなく、麻に囲まれることでリラックスできる空間を作ることに一役買っている。全国で高級旅館・ホテルを運営する星野リゾートの旅館では今月、客室の和室に麻の蚊帳を設置した。風鈴などと合わせて和の涼しさを感じられる趣向だ。同社は『麻は吸湿性が高く中は涼しく感じられる。お客様にいつもと違う心地よい空間を提供できる』と話す。蚊帳はエステサロンでも導入された。女性向けサロン「LAGE」を運営する女性イキイキカンパニー(静岡市)は、浜松佐鳴台店(浜松)など2店舗のカウンセリングルームに小型の蚊帳を設置した。机と椅子、大人2人が入るサイズだ。浜松佐鳴台店の店長は『仕切りと違って圧迫感がなく、リラックスできる。初めて来た顧客にも安心感が与えられる』と期待する。上述のように、蚊帳は時代のニーズに合わせて大きさや形、機能などを変化させ、現在再び注目され始めたのである。(2013年7月4日 日経新聞より)

蚊帳はもともと蚊と人間とを分ける仕切りとして使われてきたが、現代、それは新たな空間づくりとして一役買っているようだ。従来のものとは、形態がかなり違ってきてはいるが、時代の変化とともに蚊帳も少しずつ形を変え、現代の生活にも活用されていくことは喜ばしいことである。

5-3-2.健康グッズとしての蚊帳の需要

現代の蚊帳の使われ方は非常に多様であるが、やはり人々の「ナチュラル志向」や皮膚に不安を持つ「アトピー患者」など特定の人々が購買者となっている割合が高い。

日本でアトピー患者が急増しはじめたのは1970年代頃であろうか。アトピー性皮膚炎の「アトピー」という語源は、「奇妙な病気」と言う意味のギリシャ語「アトピア」から成るものである。アトピーは1960年にアメリカのザルツバーガーが日本に始めて紹介した。それまで日本ではあまり見られない病気であったのだが、食環境の変化、生活環境の変化により患者数が10年で二倍程度に急増し、現在では20歳以下の約10人に1人がアトピー患者であると推測されている。食事は脂肪やたんぱく質が多い洋食が定着しはじめたことによる食生活の偏り、また、特に都会で患者数が多いことから、排気ガスなどの化学物質やストレスが関連しているのではないかと言われている。しかし最近では、皮膚科医からはアトピーは食物アレルギーの関与は少ないとの意見もあり、家ダニが原因との考えが注目されるようになっている。

1970年代頃というのは、ちょうど蚊帳が日本の生活から姿を消し始めた頃であり、アトピーは蚊帳と入れ違いにあらわれてきたようにも見える。しかしアトピー患者にとって蚊は強敵すぎる。虫よけスプレーや殺虫剤など強い刺激物ではなく、肌の敏感な人にも影響なく蚊を防ぐ道具はやはり蚊帳であるのではなかろうか。実際に、大衆からの蚊帳の需要はめっきり減ってしまってはいるが、アトピー患者をはじめとする疾患を持つ人々にとっては根強い人気がある。

つぎに、蚊帳はアトピー患者だけに限らず、健康志向の人々にも話題となっていることにも注目しておこう。前項でも紹介した静岡県で蚊帳製造販売を行う三島治社長は、著書『どうぞ蚊帳の中へ』の中で、自らが行ったアンケートや購入動機、感想などのフリーアンサーの結果から、人々が蚊帳を再び購入し始めていることについて次のように述べている。

単に防虫対策だけで購入しているのではなく、またアトピーなど体質的に薬品を受け付けないという理由からではないということが分かる。例えば、エアコンではなく自然の風で涼を取りたい、安眠したい、蚊帳の中で家族が親密になりたい、などという動機が多数見られるのである。(中略)確かに、防虫対策だけなら、アースなどの薬品で無色無臭の商品が販売されているので、それを利用したほうがはるかに安く効率的である。したがって、蚊帳商品には使用目的(実質的価値)以外に付加価値がついているのである。(三島 2003:119)

蚊帳はたしかに蚊から人々を守ることに役立っているが、人々がより効果的に蚊を駆除できる薬品を使ったり、エアコンを使って部屋を閉め切り、そもそも蚊を家の中に入れないといったような方法を取らずに蚊帳を使うことには何か理由があるはずである。

そこで三島は、日本で現在売れ行きの良い商品には「健康」というキーワードが必ず含まれていることを指摘している。現代の日本は、経済的には富める国であり、平和であり、大半の人々には差し迫った健康への不安があるわけではない状態である。しかし、漠然とした長期的な不安を感じながら生活をしているため、日本では健康商品がよく売れる傾向にあるのだ。たとえば、身体に異常がなくても健康グッズを購入しダイエットに励み、現代人は野菜が不足がちだということを聞けば、実際にその自覚症状がなくても、野菜ジュースを飲むのである。このように私たち現代人は潜在的に自分の健康に対して不安をもち、健康グッズは、不安解消商品であると三島は述べる。

また、三島は、不安解消のタイプを(図11)のように三種類に分類している。一つ目が「他者依存不安解消型」。これは、まず健康に対して不安を自覚していて、それを解消しようとするが、専門家に言われるままに行動するなど、解消の方法が受動的で、他者に依存しようとするタイプである。二つ目は、「誘導不安解消型」である。例えば、ある人が単身赴任で外食の多い生活をしているとしよう。本人は健康に不安の自覚はなかったのだが、外食が多いとビタミンが不足すると人に言われ、ビタミン剤の摂取を始めその不安を解消するといったようなタイプである。そして最後の三つ目が、「自力不安解消型」だ。これは、自らが健康に対する不安を自覚し、その解消を自分が努力して行おうとするタイプである。

(図11)不安解消3つのモデル

(どうぞ蚊帳の中へ:三島2003、pp.124をもとに西尾作成)

この3つの不安解消型を示した上で、三島は「蚊帳は自力不安解消型に合った商品である」という考えを提案している。まず、蚊帳は積極的に宣伝されていたわけではなく、購入者が「殺虫剤などの薬品を使いたくない」、「薬品を多用することに対する漠然とした不安」を自覚していたので「不安自覚型」。そして、彼らは受身的に蚊帳の存在に行きついたのではなく、インターネットを駆使して積極的に、自分の努力によって解消しようとしたので「自力努力型」。すなわち、蚊帳商品は「自力不安解消型」商品なのだ。

このように、以前は日本の夏の生活必需品であった蚊帳が、今では健康グッズの一つとみなされ、人々に積極的に活用されているというのである。蚊帳購入者は、害虫除けの薬品を多用することへの不安、或いは、エアコンが体に悪いことへの不安など、漠然とはしているが確かに不安を感じているのである。そうした時代に生きるなかで、再び私たちが蚊帳という、昔ながらのより自然に近いと思われる商品を求めているということは興味深いことである。日本では何もかもが急速に発展し、多くのものが私たちの前から姿を消してしまったが、古くから伝わる良きものが、また再び見直されつつあるのではなかろうか。ネットで蚊と人間の間にしきりを作る、という一見原始的な方法ではあるが、この方法が私たちの健康にとって一番の方法であると考える人も少なくない。私たちの健康志向がより高まる中で、これから蚊帳がさらに見直される可能性もあるのではないだろうか。

5-4.蚊帳からカーテン生産への転換

蚊帳ブームの再来があるとは言っても、いまや蚊帳製造販売だけで会社を成り立たせることができる時代ではない。蚊帳の需要が激減した昭和40年頃には、多くの蚊帳屋が転業、もしくは廃業を強いられた。転業組の一社であった植田蚊帳は、蚊帳需要の急速な減少という時代ニーズの変化を踏まえ、蚊帳製造からカーテン製造へと一部業種転換を行った。昭和39年の暮れ、蚊帳の織り機を廃棄し、その代りに西ドイツのカールマイヤー社より高速ラッセル機という、レースカーテンを作るための編み機などを導入し、主力商品を蚊帳からカーテンに変えたのである。

現在はカーテンの製造販売を売り上げの核とし、なおも蚊帳の販売も続けている和彦さんに、今後の方向性について聞いてみると、次のように話してくれた。

これからは自然体や。この蚊帳という商品がこれから伸びていくものだとは思えないから、新しい商品開発とか工業製品としてのマスプロダクトみたいなことはしない。かといって無理矢理辞めてしまおうとも思わないし、やっぱりそれだけ会社の歴史に育ててきてもらってるという気持ちがあるから、それをつぶそうとは決して思わないし大事にしていこうと思っている。けれどもさらに積極的に蚊帳を展開して商売になるのか、それで発信して果たして人に貢献できるのか、と考えると考えにくい。それで会社つぶしたらそれこそ大問題やし、やっぱり蚊帳は緩やかに終息していかざるを得ないと思う。

和彦さんは、これから30年先も蚊帳販売が続けられているとは到底思えず、もうあと5年10年ぐらいのレベルでないかと予測している。蚊帳がなくなってしまうことに対しては、非常に残念そうではあったが、人々により貢献できるメーカーとして、これからも発展していくためには、蚊帳販売も時代の流れに任すことしかできないということであろう。そしてさらに和彦さんはこのように続けた。

会社として作るものは変わったけれども、今は蚊帳から経編機を使ったレースカーテンを専門にやってるけど、商品開発していくという精神が今も続いているのは昔から変わりない。自分の所で物を作っていくというのは、問屋さんにはできなくてメーカーの強みであるから、蚊帳生産については思わしくないが、それに代わるものをつくっていきたい。実際そのようにできなかった蚊帳屋は、蚊帳の時代が終わるとともに廃業してしまった。元々蚊帳やってたのが布団屋に転業したのも多かったけど、それもみんな廃業してる。なぜなら、布団は割と作るのが簡単で、転業もしやすかったけど同時に誰でも作れるものであって、今やほとんどが中国製で、どう頑張っても安い中国製には勝てずに布団屋も皆廃業。蚊帳からカーテンに転業したのはうちだけで、特に大きく儲かってるわけではないけれども、こうして今も会社を存続することができていることを考えれば、今のところカーテンへの転業は成功だったと考えていいと思う。

現在、植田蚊帳では普通のカーテン生地ももちろん作っているが、病院用のカーテンなど、国内でもまだあまり作られていない特殊なものの需要が大きい。普通のカーテンだけではやはり中国製に負けてしまうという。昭和39年に業種転換したその当時は、作れば売れる時代であったため、とりあえず作って売っていた。しかし今では値段競争が厳しく、普通のカーテンはほとんど中国製のものがシェアしている。それゆえ植田蚊帳では生き残りをかけ、高度な技術が必要な製品や、少し特殊な用途のものを製造していこうという方針である。(図12)は、ずらりと並ぶカーテン生地の材料となる糸、(図13)は、病院用カーテン生地が製織されていく様子である。

(図12)カーテン材料の糸 (図13)病院用カーテン生産過程

また、「植田蚊帳」という現在の社名についてであるが、この社名についても業種転換の際に新たな企業イメージを確立させようと、社名変更も誠二さんは検討したそうだ。蚊帳よりもカーテンに注力し始めた植田蚊帳であるのに、社名に「蚊帳」という文字が入っていることに古臭さを感じ、新入社員が敬遠してしまう状況もあったという。それに対して色々な意見があったのだが、もう少し「蚊帳」という名前を存続してみようということで議論が落ち着き、さらにもう少し時代が進むと、かえってその社名が有利に働くようになってきたそうだ。和彦さんは、「他の会社との取引の際に名刺を差し出したら、『え!まだ蚊帳やってはるんですか?』と初めて会った人にも一発で名前を覚えてもらうこともできて、メリットが大きくなってきたので、社名に関してはこれからも続けていこうと思ってます。実際蚊帳を取り扱うのがどこまで可能なんかはわからへんけど、自然になるようになればいいかな」と冗談めかして話し、それでも蚊帳の存続を心のどこかで強く願っている様子が印象的であった。

5-5.蚊帳を続ける理由

5-5-1.顧客ニーズのために

カーテン生産が軌道にのり、今では蚊帳の売り上げは全体のたった約二パーセントしかないにもかかわらず、どうして植田蚊帳では蚊帳生産・販売を続けるのであろうか。和彦さんは主に、顧客ニーズに応えることと蚊帳製造関連業者のためにという二つの理由を挙げていたのだが、本項ではまず顧客ニーズに応えるという理由について論ずる。前述したように少数派ではあるが蚊帳の愛好家たちが日本には存在し、蚊帳を手に入れたいと思う顧客がいるのである。少しのニーズであったとしても、そのニーズがあり続ける限り、和彦さんは蚊帳をなるべく売り続けたいと願っている。

ところで、蚊帳の生産が盛んであった時代、ほとんどの場合、蚊帳の販売ルートは各都道府県にあった繊維の問屋であった。そこから近くの小売へ売り、それが消費者の手に渡っていた。しかし、蚊帳の需要が激減した時代からは、問屋も百貨店も蚊帳の取り扱いを中止し、直接取引のあった顧客にしか売れず、一時は蚊帳の売り上げがゼロに近づいていた。しかし、カーテンの販売を促進する中で植田蚊帳ではオンラインショップの立ち上げを行い、そのなかに蚊帳販売のページも設けられ、蚊帳の売り上げが少し回復した。昔の巨大マーケットのあった時代と比べればほんの微々たるものではあるが、取引先をなくした頃に比べれば、消費者と直接つながることができるようになり、売り上げが少し伸びたという。

蚊帳が一般的商品ではなくなってしまった現在、オンラインショップの販売というものは非常に都合がよいと和彦さんは話し、さらにこのように続けた。

昔は当然のように皆蚊帳の使い方知ってたけど、今やったら誰もわからへんやろ。そしたら、もし仮に問屋が扱ってくれたとしても、問屋も蚊帳の使い方知らへん、小売りも使い方知らへんとなったら、誰も説明できないでしょ。だから、ダイレクトに売った方が、お客さんと電話やメールで直接個人的につながることができるし、詳しい使い方も説明できる。ほんでお客さんも安心して蚊帳買うことできるし、売る側としても最後まで責任を果たせる。蚊帳については、そんな風に丁寧に商売を続けていきたいと思ってます。

蚊帳を使用する人が減ってしまった現在、和彦さんは蚊帳に興味を持ってくれたその一人ひとりの顧客との関係を大事にしていきたいと強く思っているようだ。一般的には需要があまりない蚊帳でも、ネットという便利なツールを使って何かのきっかけで蚊帳と出会ったお客さんに対しては、きちんと説明を行って気持ちよく使ってもらい、蚊帳を好きになってもらおうとしている。受け身の姿勢ではあるが小さなニーズも逃さないという姿勢がよく伝わってきた。

5-5-2.製造関係者のために

現代、人々のニーズは多様化しそのニーズに応えようという思いがあることはもちろんであるが、ニーズがあっても製造するものがいなければ蚊帳製造をここまで継続してくることはできなかった、と和彦さんは話す。蚊帳製造は、機屋さん、染屋さん、縫い子さんなど多くの関係者が協力し合ってこそ成り立っているのだが、その周りの皆がまだ続けていきたいという意志をもち協力体制が整う限りは、その関係者の意志を尊重し、せっかくのこれまで培ってきたノウハウを生かして蚊帳製造を継続していきたいと和彦さんは考えている。縫い子さんに関しては、従来は夏のために半年程をかけて仕事があったのだが、現在は生地を外部で発注し、必要なシーズン、必要な分だけを数名で縫っている。彼女等は平均年齢70歳を超えているというのだが、和彦さんは彼女等のことを興奮気味に話してくれた。そして、続けて蚊帳の将来のことについても次のように話した。

そのおばあさんたち、非常に縫う能力は高い。蚊帳っていうのは、立体でしょ。だから割と大きい。その大きいものを目印なしにダーッと勘だけで縫える。もうそういう人は今いない。だんだんに減ってる。もう今必要もないし。だからもうなかなか伝承されなくなってきてる。次どうすんねん、という話だが正直なところ分からない。でもやっぱりそれに関わってきて生きてきた人たちがおる間は、ほんで少しでも需要がある間は、いくらか最後までやらしてもらえればいいな、と思っている。ただ、残念ながら蚊帳の需要の現状を考えると、今後積極的に展開していこう、ということはない。縮小していくしかない状況ではある。

蚊帳を使わなくなってきたゆえに、蚊帳を縫う技術も若い者にはもう伝承されなくなってしまった。しかし、今の植田蚊帳という会社があるのは、彼女たちのような縫い子さんがこれまで支えてきてくれたからであって、機屋さんや染屋さんも同様に、彼らが製造を辞めたいと言わない限りは、無理矢理辞めるようなことは絶対にしないと和彦さんは断言している。しかし、縫い子さんたちも蚊帳縫いだけで生計を立てているわけではないようで、彼女たちを守るためになんとしても続けていかなければならないという気負いはないそうだ。それ以上に、せっかくの技術を活かして、製造関係者の思いを受けて、蚊帳生産をできる限りは、自然に続けていきたいと和彦さんは考えている。

6.蚊帳という伝統産業

6-1.伝統産業とは

ここまで、植田蚊帳を中心に蚊帳屋の100年余りの盛衰を見てきた。蚊帳こそが蚊を人から隔て、安眠の場をもたらす生活用品であった時代から、蚊の入らない家屋、蚊を殺してしまう薬品の登場によって、蚊帳は使われなくなり蚊帳屋は斜陽産業になった。しかし、蚊帳にあらたな価値を見いだす人びととそれに応えようとするメーカーとによっていまも細々とながら蚊帳生産が続けられている様子を見てきた。こうした昔からの製法を維持してきた産業のなかには伝統産業とも言われるようになったものもある。しかし、植田蚊帳の社長である和彦さんは、蚊帳は「伝統産業」としては残らないだろうという。

そもそも「伝統産業」とはどのような産業、どのような状態にある産業のことを言うのだろうか。ここではすこし視点を変えて、日本の伝統産業といわれるも産業との対比から蚊帳産業を見てみよう。

伝統とは、「古くから伝わるもの」というざっくりとしたイメージはあるものの、その定義は少し複雑である。ここでは、国が制定している「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」を参照しながら、「伝統産業」とは何かを考えて見る。

日本においては、伝統的工芸品産業を建て直そうという気運は、昭和40年代に入ってから高まり始めた。公害問題、都市の過密化など高度成長に伴うひずみが表面化する中で、大量消費、使い捨ての機械文明に埋没した生活に対する反省の結果として、伝統的なものへの回帰、手仕事への興味、本物指向がみられるようになってきたのである。一方生産側では、後継者の確保難、原材料の入手難などの問題を抱え、産業としての存立基盤を喪失しかねない危機に直面していた。さらには、地場産業の中核を担う伝統的工芸品産業の不振が地域経済に与える影響を、みすごせなくなったこともある。このような背景の下に、「伝産法」が昭和49年5月に制定され、国による振興策がスタートした。

伝産法は、「一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品」の「産業の振興を図り、国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的」としている。工芸品の産地組合等からの申請に基づき、指定要件を満たすものを経済産業大臣が「伝統的工芸品」として指定する。その指定条件というのが、以下の3つをすべて満たしていることである。「1.伝統的な技術または技法、2.伝統的に使用されてきた原材料、3.当該伝統的工芸品の製造される地域」。

経済産業大臣により指定を受けた伝統的工芸品は、「伝統証紙」を張り付ける権利を得る。伝統工芸品のなかには、かなり精巧な類似品も多く、一般消費者にとってはその識別はかなり困難である。それゆえこの証紙は、一般消費者に対して本物の伝統的工芸品の識別めやすを提供し、それは、消費者が伝統工芸品を安心して購入できるようにするマークとなっているのである(注5)。

このように、生活が急変した昭和40年頃に、蚊帳も姿を見せなくなってきていたが、それと同時に伝統的なものを守ろうとする社会的動きはあったようだ。伝産法が定める伝統工芸品の条件では、その伝統工芸品の技術や技法、また原材料が昔から使われる伝統的なものであり、その地域に古くから根付くものということが挙げられている。すなわち伝統産業とは、「その地域で元々生産が始められ、その時代から同じ材料を用い、同じ技法で今も作り続けられてきているもの」と定義することができる。

しかし実際、私たちがある物を見て、伝統工芸品であるか否かを判断することは難しく、伝産法が定めるように「伝統証紙」の貼られた物を伝統工芸品と認識する場合が多い。つまり、どんなに優れた伝統産業であったとしても、何者かが目をつけ伝統工芸品としてのレッテルを張らない限り、私たちがそれを伝統工芸品として認識し、貴重な大切なものとして、また伝統産業とみなすことはないだろう。それゆえ、伝統産業を客観的に捉えることは非常に困難で、ある産業が伝統産業になれるか否かは、ある種主観的な考えがもとに判断されてしまうものである。そういう点を考慮すれば、やや結論先取りぎみではあるが、伝統産業を「昔から形を変えずに丁寧に伝承されてきたものであり、なおかつ国や地方公共団体などから公認されたものである」という程度に緩やかに定義しておく方がいいのではないかというのがここでの提案である。

6-2.和彦さんの見解

私の「蚊帳が伝統産業として遺されていくことはないのですか」というストレートな質問に対して、「あっさり言ってしまうと蚊帳は伝統としては残らないと思う」というのが、和彦さんの答えであった。私自身は、これまで奈良蚊帳について調査を進めるなかで、蚊帳が奈良の伝統産業と呼んでいいのではないか、和彦さんもそう考えておられるのではないだろうか、と確信し始めていたため、その返答に少し驚いた。なぜなら、蚊帳は奈良という昔から晒や蚊帳など織物文化を中心に発展してきたまちで生産され、蚊帳生産の技法も一部素材の変化はあったものの、同じ技法がきちんと伝承されてきていたからである。しかし、和彦さんは蚊帳が伝統産業になれないと主張する理由を次のように述べていた。

残念ながら京都みたいに『伝統産業』として残っていくようなものではないと思うね。売れないからね。『伝統産業品』というほどではない。例えば輪島塗であるとか、高い麻の織物であるとか、そういう一つの芸術品、一つのモノとして値打ちのあるものではないからね。むしろどっちかというと実用品ですから。それを素材を変えて高いものを作っても売れるわけではないし、まあ、難しいですね。

たしかに、日本の伝統産業と言われる「着物」や「扇子」など、蚊帳と同様に現代の日常生活ではあまり使われなくなったものではあるが、それらは色合いや模様など見た目にも非常に美しく、実用品としてではなくとも芸術品として遺されていくことには納得ができる。いくらその土地で生まれ、その土地で長年愛されてきた物であっても、実用品ではなくなってしまった後に、何かの付加価値が備わる物でなければ、伝統産業として遺されてはいかないのである。前項で定義したように、何者かが蚊帳に目をつけ申請をしていかなければ、伝統産業として公認され遺されていくことは難しい。和彦さんは蚊帳の使われ方を次のように振り返る。

ずっと昔は蚊帳は嫁入り道具として使われていた。昔はイエからイエへ嫁入りするという感覚が強かったから、タンスやら布団やらいっぱいトラックに積んで持って行ってたわけや。今はそんなこともうしないけどね。今と違って物がない時代には、結婚だとか、人が死ぬとか節目節目の時に一生懸命貯めてたお金で何か生活に必要なもの、ちょっと上等な必要な物を買って、渡すという習慣が日本にはあった。だから蚊帳も嫁入り道具の一つとして、桐の箱に入れて麻の上等な蚊帳を嫁に行くときに持って行ったとか、そういうこともあったんだけど、もうそういう習慣もなくなったやん。だから、結局形式的に贈答するということさえなくなってきたから、もう実用で使われなくて、そういう形式的なものにも使われなかったら、遺らへんよな。

現代普通に生活しているうえでの需要はなくても、通年行事や通過儀礼などの際に必ず使われるものは、いずれも日本の大切な伝統産業として遺されてきている。たとえば、着物は洋服の流入により普段着ることがなくなったが、成人式や正式な場での正装として、また、ちょうちんは電気の普及によって部屋で使うことはなくなったが、お祭りの装飾品としてなど、何か用途があれば遺されているものは多い。しかし蚊帳の場合には、それを取り巻く日常生活環境の変化によって、実用品としての需要がなくなっただけでなく、生活習慣の変化によって、高級品又は贈答品としての需要もなくなってしまったのである。蚊帳は、用途に合わせて生地の質を変化させるなど、比較的時代変化にも強いもののように思われ、実際昭和中頃までは生き残ってきていたのだが、日本人の慣習がおおきく変わり、実用としても贈答品としても使い道のないものになっていった。蚊帳は奈良にとって伝統的なものであるには違いないが、「伝統産業」というレッテルが貼られ伝承されていくものではない、というのが和彦さんの考えであった。

6-3.蚊帳と奈良

6-3-1.奈良にとっての蚊帳の位置づけ

伝統産業とは、前述したように国や地域が守ろうと力を入れることによって守られるものである。一般的に、国や地域が地場産業を守ろうとする際には、PR活動の後押しをしたり、時には助成金を交付して援助したりすることもある。しかし、現在奈良県は、蚊帳を奈良の地場産業とは位置づけておらず、守ろうという意志が薄いという。和彦さんの話によると、20年近く前までは、「蚊帳工業組合」というものが存在していた。組合があったころまでは、奈良の地場産業として蚊帳もその一角を占めており、何かと優遇を受けていたが今はもう何もない。ちなみに現在奈良の地場産業と言われているのは、墨や筆などであり、これもかろうじて残っているという程度であるという。

蚊帳工業組合はなくなってしまったものの、奈良ではやはり昔から繊維業界に力を入れてきたことはうかがえる。各都道府県には商工会議所という組織があり、工業や商業をする者が加入し、情報交換をしている。これは、どこの県でもだいたい工業部会、商業部会などに分かれているのだが、奈良は晒や蚊帳だけのために繊維工業部会が作られ、今も続いているという。他の県では工業の中に繊維工業も含まれる場合が多いのだが、奈良ではわざわざ繊維工業部会を設立していて、それほどにまで奈良では蚊帳や織物産業が栄えていたことがうかがえる。しかし実際今ではその組織も名ばかりになってしまい、奈良県側から蚊帳を守っていこうというという姿勢は見られない。今や奈良で蚊帳屋は業種として成り立たないものとなってしまっているし、それに対しあえて手を差し伸べるようなことはしていないのが現状である。このように地方の協力体制が揺らぐなかで、蚊帳が奈良の伝統産業として生き残ることは非常に難しい状態である。

6-3-2.蚊帳の生まれた奈良というまち

伝統産業とは、その土地に根付くものという定義があったが、誠二さんは蚊の存在について、面白おかしく次のように話していた。

蚊なんて害虫以外の何者でもないで。何の意義もない。あんなずるいやつおらんで。普通の動物やったら餌を食うけど、蚊は出来上がった血を吸いにきよるんやで、動物とか人間の血を。蚊はほんまに厚かましいやつや。清少納言の枕草子でも、『蚊は憎らしい』と書いてあるやろ。

このように、どんな教養のある者でも一度は憎らしいと思ったことがあるに違いない、蚊という生き物であるが、昔から仏様を大事にする奈良では、このような厄介な蚊でさえ生き物であるのだから、生かされる必要があるという仏心に基づいた思想があった。

中でも唐招提寺の中興の祖と言われている覚盛上人は有名である。十三世紀初期の夏のある日、覚盛上人が修業中に蚊にさされているのを見かねて弟子が蚊を叩こうとするが、覚盛上人は弟子を制止し、「生きとしいけるものはなんらかの施しで支えられている、蚊に自分の血を与えるのも菩薩行である」と言ったと伝えられている。覚盛上人の没後、上人の教育を受けた法華寺の尼僧たちが「これでせめて蚊を追い払って下さい」と、霊前にうちわを供えた。その出来事に由来し、今では覚盛上人の命日にあたる5月19日にうちわまき会式が行われるようになった(注6)。

また、昭和に入ってからもそのような資料を見つけることができる。昭和63年に発行された日本蚊帳商工会のPR版に、薬師寺の高田好胤管主は、「化学薬品で蚊を殺すのではなく、蚊の命をそこなうことなく自分の命を守る。蚊帳はそれこそ日本人の平和な心の象徴である」と述べている。蚊帳というものを使って、人間と蚊の間にしきりを作り、蚊も殺さず人間の身も守り、蚊と人間の共生を実現させたのである。蚊帳は、こうした仏からの教え、奈良の人びとが持つ仏心、やさしさを伝えているように思える。

6-4.まとめ

蚊帳の生産技法は伝統的であり、地域にも古くから根付いてきた産業ではあるが、人々の中でそれが必ずしも守られ続けていくべきものとしての認識が薄いことが分かった。すっかり実用品ではなくなり、贈答品、装飾品としての需要もない蚊帳は、伝統産業となる素質をもっていながらもあえて取り上げられることはなく「伝統産業」と評されてはこなかった。私たちは、どうも「伝統」という言葉に弱いらしい。「伝統」という枠組みを設定することによって、現在私たちは「伝統」を感じることができ、そうした枠組みがなければ「伝統」を感じることはできないのかもしれない。もしも蚊帳が「伝統物」と謳われていたなら、状況はもう少し違っていたのであろう。

しかし私は、「伝統だから遺されるべき」という考えに少し疑問を感じている。何者かが決めた「伝統」という枠組みにはまらなければ、私たちが伝統を感じられないという現状がなんとなく虚しい。蚊帳のように、いわゆる「伝統産業」とは評されていないようなものでも、産業の始まりから今までをたどってみれば立派な歴史があり、素晴らしい伝統を感じられた。「伝統産業」という言葉ばかりに捉われていると、その枠組みから漏れてしまった大切な伝統はどんどん忘れられていってしまうのではないか、と私は危惧している。「伝統産業」というワードだけに振り回されるのではなく、私たちは古き良き伝統を自ら見つけていく必要があるのではないだろうか。私自身も今回の研究にあたり、蚊帳という素晴らしい伝統をもった物に出会うことができ嬉しく思っている。公認された「伝統産業」だけではなく、自ら発見することができるような伝統もあるということに気付かされたのである。

7.おわりに

蚊帳は、祖父母世代では生活必需品として皆が知る物、私世代では誰も知らない昔の道具である。日本の高度経済成長とともに、急速に日本人の生活が変わり、消え去った生活用品の一つが蚊帳である。蚊帳と共に大きくなった者にとっては、蚊帳が特別な物では決してなく、それをわざわざ取り上げて記したものはそう多くはなかった。そこで本稿では、蚊帳を古い歴史からたどり、特に蚊帳最盛期に関してはインタビューを行い、丁寧に社会背景などを考察してきた。

本稿作成のためのインタビューでは、主に蚊帳生産側である蚊帳屋からの視点が主となった。インタビューから明らかになった蚊帳需要の増減の動向と、資料からわかる歴史的事実を照らし合わせることによって、蚊帳の衰退の原因をより明確に知ることができた。そして、蚊帳需要の増減に対して、蚊帳屋がどのように取り組みを行ってきていて、またこれからどのように取り組んでいこうとしているのかも明らかとなった。メディアからは「蚊帳ブーム再来」や、「蚊帳売り上げ増加」など良いニュースも多いように思われたが、実際にインタビューを行ってみるとそのような事実にもしかけがあった。たしかにノスタルジーを求める人も少しは増えているのかもしれないが、蚊帳の需要が以前よりも伸びたのは、インターネットの普及による影響が大きかった。インターネットが普及したことによって、人々は蚊帳というもう店頭では見られなくなった商品を見つけることが可能になり、一方の売り手もインターネットによって買い手を見つけたのである。インターネットにより小さな商売も可能となり、売上枚数も増加したという事実はあるが、それが絶対的に蚊帳を求める人口が多くなったという事実には結びつかない。近年の蚊帳売り上げの増加というのは、蚊帳を求める人が多くなったのではなく、蚊帳を求める人と蚊帳屋とのコネクションが改善された結果であるという可能性は否定できないのである。このような可能性は、資料などの統計を見るだけでは明らかにすることができなかった事であり、今回新しい見解を導入することができたと考えている。

また、最終章で蚊帳を通じて「伝統産業」について考察することで、「伝統産業」のあり方をもう一度考えるきっかけともなった。「伝統的な物」と「伝統産業として遺される物」というのは必ずしも一致せず、後者は多くのサポートがあってこそ実現されるものであることが浮き彫りとなった。残念ながら現在蚊帳については前者のように扱われており、衰退の途をたどっているように思われる。蚊帳以外にもこうして静かに消え去っていこうとしている伝統的な物がたくさん存在している。私たちはそれらを時代の変化として放っておいていいものなのかどうかについては、答えを出せないでいる。しかし、わたし自身がこうして発見した蚊帳と蚊帳屋の歴史と現在はまぎれもない奈良の伝統の再発見であった。このような産業が日本中の各地、世界中の各地に埋め込まれ細々とその営みが続けられていると考えると、それらを発掘することは興味深く、蚊帳屋植田蚊帳とともに今後もさらに研究を進めたい課題である。

<注>

(注1)「西川産業の歴史」

(注2)「公益社団法人 日本下水道協会」

(注3)「NRS International Group」

(注4)「住友化学のアフリカ支援」

(注5)「地場産業(伝統産業)―伝統法とは」

(注6)「唐招提寺 うちわまき 春日野奈良観光」

<参考文献>

栗原毅(1995)『蚊の博物誌』、福音館書店

小泉和子(2000)『昭和のくらし博物館』、河出書房新社

佐藤紅(2010)『奈良おみやげ手帖』、光村推古書院株式会社

椎名誠(1994)『蚊學ノ書』、夏目書房

中林啓治・岩井宏実(2007)『ちょっと昔の道具たち』、河出書房新社

奈良県立民族博物館(編集・発行)(1999)『奈良晒―近世南都を支えた布―』

三島おさむ(2003)『どうぞ蚊帳の中へ―21世紀によみがえる不思議空間』、本の風景社

吉田淳一(2009)『蚊帳春秋』、(奈良)共同精版印刷株式会社

<あとがき>

本稿は、前社長の誠二さん、その妻の史子さん、また現社長を務める和彦さんが多くのインタビューに協力してくださったおかげで出来上がりました。蚊帳に関しては文献資料となるものが非常に少なく、植田蚊帳株式会社様の協力なしでは、これほどの情報を得ることができませんでした。貴重なお話や資料を提供してくださった誠二さん、史子さん、和彦さんへ心から感謝の気持ちと御礼を申し上げたく、ここに感謝の意を表します。

本研究を進めるにあたり、ご指導を頂いた古川教授に感謝致します。また、教授とは少し違った視点からもたくさんの助言をして下さった松村さん、日常のゼミ発表の場を通じて多くの知識や示唆を頂いた古川ゼミの同期の皆様にも感謝しています。